ホームページは、クリニックの集患に欠かせないツールです。

しかし、ただホームページを作成しただけでは、思うような集患効果は得られません。

この記事では、ホームページで集患するために役立つコンテンツと、集患効果を高めるポイントを解説します。

01ホームページで集患できるの?

そもそも、ホームページなんかで本当に集患ができるのでしょうか?

結論からお話しすると、「ホームページでの集患はできる。」と言えます。

特に「新患」の集患を増やすためには、必須の施策になるでしょう。

患者さんが病院を選ぶ情報源とは

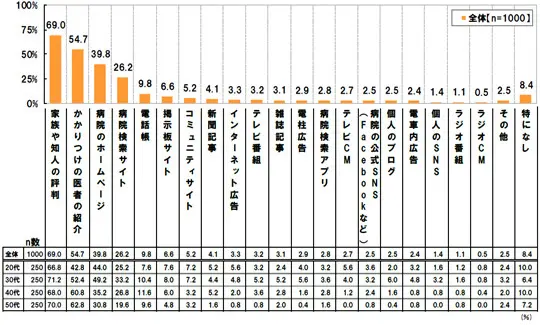

病院を選ぶ際の基準や情報源は人それぞれですが、大手生命保険会社のメディケア生命が調査した結果によると、以下の方法で情報を得ているようです。(※複数回答可)

- 家族や知人の評判(69%)

- かかりつけ医の紹介(54.7%)

- 病院のホームページ(39.8%)

- 病院検索サイト(26.2%)

やはり口コミによる集患は圧倒的に効果がありますね。

しかし、「病院のホームページ」「病院検索サイト」がこれらに続いて上位を占めていることから、多くの患者さんはホームページを見てから病院を決めているということが言えるでしょう。

対照的に、古くから利用されてきた「電柱広告(2.9%)」や「電車内広告(2.4%)」などは、現代においては病院選びに利用されることは少ないようです。

このアンケートは2014年に行われた調査なので、現在ではよりホームページの重要性は増している考えられます。

例えば、「最近お腹の調子が悪い。胃の辺りが痛む。」患者さんがいた場合、下記のような経路を辿ると考えれらます。

- 「胃のあたりが痛む」等で検索する

- 「内科」もしくは「消化器内科」で検索する

- 検索結果の中から条件にあう病院のホームページを見る

- ホームページの内容から症状に合っているかなどを見極める

- 実際に受診する

この際に、自社のホームページが無いと「なかなか受診につながらない」ということになります。

02集患につながるホームページの内容とは

せっかくホームページを開設しても、集患につながらなければ意味がありません。

では、どのようにすれば集患に繋げることができるのでしょうか?

患者が受診するために知りたい情報を用意する

複数の調査結果によると、患者さんは以下の情報をもとに病院を選んでいるようです。

- 病院の評判

- 医師の評判

- 医師・スタッフの対応の丁寧さ

- 専門性の高さ

- 近所・行きやすさ

病院を選んだ理由、ほしいと思った・入手できた情報 – 厚生労働省

病院選び・医者選びに関する調査2019 – メディケア生命保険

『病院の選び方について』アンケート調査 | Mpac-マーケティング

病院・クリニックの選択基準・受診満足度に関する調査 | リサーチリサーチ

1〜3はホームページでアピールするより、MEO(マップ検索最適化)という手法の方が向いていると当社は考えております。

当社ではMEO対策にも力を入れていますので、ぜひ一度ご相談ください。

「4.専門性の高さ」はホームページが得意とする項目で、例えば以下の内容を記載することでアピールすることができます。

- 医師の専門とする科の標榜

- 専門医資格や経歴のアピール

- 学会・研究のアピール

- 各疾病に対する医師の考え方

「5.近所・行きやすさ」では、立地をいかにアピールするかがポイントになります。

どんなに好立地であったとしても、全ての患者さんにとって必ずしもそうであるとは限りません。

例えば

- 最寄駅からのアクセス

- 最寄りバス停からのアクセス

- バリアフリーなのか?

- 駐車場は?

など、これらを患者さんが情報を得やすいように配置し記述することが重要です。

しかし、集患のための情報や記述方法は一から考えるととても大変です。

日々診療に追われている医師が、その合間にするには膨大な作業量になるからです。

また、クリニックでの表現は「医療広告ガイドライン」で厳しく制限されています。

万が一違反してしまった場合、指導などが起こる可能性もあることから、専門家のアドバイスを受けながら制作していくことをお勧めします。